サーバーとは?ドメインとは?Webサイト公開のために概要を理解しよう!

「サーバー」や「ドメイン」という言葉は聞いたことがあるけども、実のところよく分かっていない、、、

Webサイトやホームページを作ろうとしているけど、分からないまま制作を依頼したくない、運営したくない、、、

そのように思っていらっしゃる皆さんに向けて、今回はサーバーとドメインの基本的な役割や関係性を丁寧に解説していきます。専門用語も出てきますが、分かりやすい例えを用いたりしてイメージを掴みやすいよう解説していきますのでこれからWebサイトの運営を始める方も、基礎を再確認したい方も、ぜひ最後までご覧ください。

目次

サーバーとは?ドメインとは?Webサイトとの基本的な関係

サーバーは「データの保管庫」

サーバーはWebサイト(ホームページ)の情報を保管しておく「データの保管庫」です。

Webサイトを誰かに見てもらうためには、その情報を常にどこかに置いておく必要があります。自分のパソコンだけに保存していても、他の人がアクセスできなければ意味がありません。そこで活躍するのが、常にインターネットにつながっているサーバー(Webサーバー)です。

※以降、単に「サーバー」という言葉が出てきた時はこの「Webサーバー」を指すと考えて読み進めてください。

皆さんがインターネットで何かのページを見るとき、そのページの情報はすべてサーバーに保存されていて、そこから取り出されて表示されているのです。

このように、サーバーは「情報をしまっておき、必要なときに出す役割」を持っています。

ただし、保管するだけでなく、正しく整理されていてすぐに取り出せることも重要です。情報がごちゃごちゃしていると、ページの表示が遅くなったり、エラーが出てしまうこともあります。

そのため、サーバーには「整理整頓された情報の保管庫」としての役割があることを、ぜひ覚えておきましょう。

ホームページは土地と家の関係に例えられる

Webサイトとサーバーの関係をわかりやすく例えると、「家と土地」の関係に似ています。

Webサイトが「家」だとすれば、サーバーは「その家を建てるための土地」です。

なぜこの例えがぴったりなのかというと、どんなに立派な家を設計しても、土地がなければ建てることはできないからです。同じように、どんなに素晴らしいWebサイトを作っても、サーバーという場所がなければインターネット上に公開できません。

また、土地には広さがあります。

これはサーバーの「容量」にあたります。大きな家(=たくさんの画像やページがあったり、多くの人が訪れる)を建てたければ、より広い土地(=容量の大きなサーバー)が必要になります。

このように考えると、サーバーの役割がより身近に感じられるはずです。

これからホームページを作る方は、まずは「土地=サーバー」を確保することが第一歩だと言えます。

ドメインとサーバーの役割

サーバーがWebサイトという家を建てる土地だとすると、ドメインはその土地がどこにあるのかを示す、「インターネット上の住所」だと言えます。ドメインがなければ、ユーザーはWebサイトの場所を特定できません。

例えば、みなさんが友人の家に遊びに行く場面を思い浮かべてください。

住所(=ドメイン)を知らなければ家までたどり着けません。

そして、たどり着いた先に家(=Webサイト)がなければ、何も見ることができません。

DNSサーバーの役割とは

DNSサーバーの役割をひと言で言えば、「インターネット上の案内係」です。

ドメインという名前から、正しい場所(サーバー)を探し出す手助けをしてくれます。

なぜこの案内係が必要かというと、インターネット上では、実際には「数字の住所(IPアドレス)」でやりとりが行われているからです。

でも、数字ばかりのアドレスは覚えにくく、使いにくいですよね。そこで登場するのが、わかりやすい名前=ドメインです。

例えば、あなたが「https://abc.com」というサイトを見たいとき、実はその裏では「123.456.789.000」のような数字の住所を使ってアクセスしています。

この変換作業を自動で行ってくれているのがDNSサーバーです。

つまり、「abc.comってどこにあるの?」という問いに対して、「このIPアドレスですよ」と教えてくれる存在です。

この案内があるおかげで、私たちはドメイン名を入力するだけで、目的のWebサイトにたどり着くことができます。

ちなみにドメインとIPアドレスは、世界中のインターネット上で1つだけと決まっており、他に同じものは存在しません。

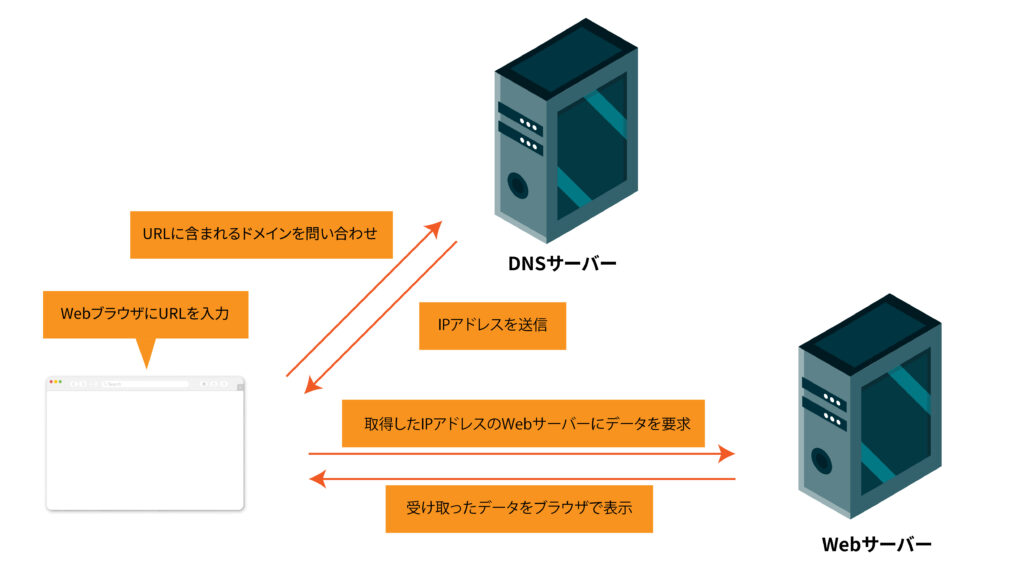

Webサイトが表示される仕組み

Webサイトの表示までの流れ

Webサイトが表示されるまでには、いくつかのステップがあります。

単に「インターネットにつなげば見られる」というものではなく、見えないところでいくつもの仕組みが働いています。

まず、Webサイトの表示には「ユーザーのリクエスト」「ドメインの確認」「サーバーからのデータ提供」という流れがあります。

例えば、ユーザーが閲覧したいWebサイトのURLをブラウザ(ChromeやSafariなど)のアドレスバーに入力したとしましょう。

すると、まずドメイン情報を問い合わせ(リクエスト)するのですが、ここで先ほどのDNSサーバーを介して、目的のWebサイトのファイルが保存されているWebサーバーのIPアドレスをユーザーに送信してくれて(レスポンス)、アクセスすることができます。

そしてユーザーの要求(リクエスト)に応じてそのWebサーバーはデータを返し(レスポンス)、そのデータをユーザー側のブラウザが読み込んで表示しています。

このように、一つのWebページが見られるまでには、ドメインの確認からサーバーの応答まで、いくつかの工程があります。ただし、これらは一瞬で行われているため、私たちは普段その流れを意識することはありません。

しかし、仕組みを知っておくことで、Webサイト運営のトラブルが起きたときにも冷静に対処しやすくなります。

サーバーがないとWebサイトは公開できない

これまで解説してきたように、サーバーがなければWebサイトはインターネット上に公開できません。どれだけデザインや内容が素晴らしいホームページを作っても、誰にも見てもらえないのです。

ただし、どんなサーバーでもよいわけではありません。表示速度が遅い、セキュリティが弱いなどの問題があるサーバーでは、ユーザーにとって見づらく、不安なサイトになってしまいます。

このため、Webサイトをきちんと公開し、安心して見てもらうためには、信頼できるサーバーの準備が必須と言えます。

サーバーの選び方

自作サーバーのメリットとリスク

実は、みなさんの自宅のPCも、必要なソフトをインストールしたり、設定を行えば、サーバーとして機能させることができます。ゼロから構築できるので、自分の好きなようにカスタマイズできるというメリットがあります。

しかし、その一方で大きなリスクもあります。

例えば、サーバーは24時間365日動かし続ける必要があるため、常に電源を入れておかなければならず、冷却装置も含めた電気代が発生する上、突然の停電やインターネットの接続不良に備えた対策をあらかじめ行なっておかなければWebサイトが突然表示されなくなるといったトラブルが起こりえます。

さらに、専門知識がないと設定やトラブル対応が難しく、思うように運営できない可能性もあります。

特に初心者にとっては、途中で断念してしまうケースも少なくありません。

このように、自宅でサーバーを運用するのは決して不可能ではありませんが、責任も全て自分にかかってきますし、多くの課題があります。特別な目的がない限り、初心者や中小企業にはあまりおすすめできない方法です。

セキュリティと運用管理の難しさ

結論から言うと、サーバーを運用するうえで最も大変なのが「セキュリティ対策」と「日々の管理」です。これらを軽視すると、ホームページが狙われたり、突然表示できなくなったりするリスクがあります。

サーバーはインターネットに常に接続されているため、外部からの攻撃を受けやすい状況にあるからです。個人情報の漏えいやホームページの改ざんなど、思わぬ被害にあう可能性もあります。

例えば、簡単なパスワードを設定していたり、ソフトの更新を忘れて放置していたり、アクセス制限をしていないなど、ちょっとした油断が大きなトラブルを招く原因になります。

他にもデータのバックアップ、動作確認、トラブル時の対応など、すべてを自分で管理する必要があります。このような作業は専門的な知識が必要になることも多く、初心者が対応するには負担が大きいです。

レンタルサーバーを利用すれば、こうした作業はほとんど業者が代行してくれます。

セキュリティも万全な体制が整っているため、安心してホームページを運用できます。

快適で安定したホームページ運営を目指すなら、レンタルサーバーの利用を検討する方が現実的です。

実績があるレンタルサーバーを選ぶ理由

ではどんなレンタルサーバーを選べば良いのかというと、「実績があるサービス」を選ぶことがとても重要です。

理由は、運営歴が長く、利用者が多いサービスは、「安定性」「サポート体制」「セキュリティ」の面で多くの改善や対応が積み重ねられてきているため、トラブルが少なく、安心して使い続けられる可能性が高いからです。

例えば、設立して間もないサーバー会社では、急な障害が発生したときに対応が遅れたり、ノウハウが不足していたりすることがあります。一方、実績豊富な会社であれば、これまでの経験からトラブル対応もスムーズで、安心して運用を任せられます。

レンタルサーバーの種類と特徴

レンタルサーバーには大きく以下の4つの種類があります。

- 共用サーバー

- 専用サーバー

- VPS(仮想専用サーバー)

- クラウドサーバー

共有サーバー・専用サーバーの違い

共有サーバーと専用サーバーは「使い方の自由度」と「コスト」に大きな違いがあります。

どちらが良いかは、ホームページの目的や規模によって変わります。

共有サーバーは、一つのサーバーを複数の人で一緒に使う仕組みです。

イメージとしては「賃貸マンションをみんなで借りている」ようなものです。

コストが安く、初心者でも簡単に使えるというメリットがあります。

月1,000円程度から利用でき、管理や設定もサーバー会社が代行してくれるため、特別な知識がなくても安心です。

個人のブログや中小企業のWebサイトには十分なスペックです。

一方、専用サーバーは一つのサーバーをまるごと自分だけで使えるタイプです。

「一戸建ての家を建てるようなもの」と考えると分かりやすいと思います。

メリットは、他の利用者の影響を受けないことと、サーバーの設定を自由にカスタマイズできる点です。大規模なホームページやアクセスが多いサイトでは、専用サーバーのほうが安定して運用できます。

ただし、その分コストが高く、月額20,000円以上かかる場合もあります。

また、自分で運用や管理を行う必要があるため、ある程度の知識が求められます。

このように、共有サーバーと専用サーバーには、それぞれ異なる特徴があります。

小規模なサイトや初心者なら共有サーバー、大規模サイトや高い自由度を求める場合は専用サーバー、と使い分けるのが基本です。

レンタルサーバーの有名なサービスとしては、「エックスサーバー」「Conoha WING」「ロリポップ」などがあります。

VPS(仮想専用サーバー)とクラウドサーバーの特徴

VPS(仮想専用サーバー)とクラウドサーバーは、共有サーバーや専用サーバーよりも「自由度が高いサーバー環境」を求める人に向いています。

どちらも柔軟な運用が可能ですが、それぞれに異なる特徴があります。

まず、VPSとは「仮想的に専用サーバーのように使えるサーバー」のことです。

実際は一つのサーバーを複数の人で共有していますが、それぞれが専用のスペースを持っていて、自分だけの環境のように使えます。

たとえば「分譲マンションの1室を所有している」ようなイメージです。

VPSのメリットは、比較的安い料金(数千円程度)で専用サーバーに近い機能が使える点です。

また、自分でソフトをインストールしたり、設定を自由に変更したりすることも可能です。

一方で、管理やトラブル対応は自分で行う必要があるため、ある程度の知識が求められます。

VPSはほとんどの主要なレンタルサーバーで提供されています。

次にクラウドサーバーですが、こちらはさらに柔軟性が高いサーバーです。

大きな特徴は「必要に応じて自由に性能を変えられること」です。

例えば、アクセスが増えたときだけ性能を上げて、落ち着いたら戻すという使い方もできます。

クラウドサーバーは、いわば「必要な分だけ間取りを増減できるマンション」のようなイメージです。

コストを調整しやすく、複数の拠点に分散して動作する仕組みのため、トラブル時の復旧も早いのが強みです。大規模なアクセスが見込めるサービスを行う予定の方は検討の余地があるかと思います。

ただし、VPSと同じように設定や運用は基本的に自分で行うため、初心者にとっては少しハードルが高い面もあります。

有名なサービスとしては「Amazon Web Services(AWS)」があります。

VPSもクラウドサーバーも自由度が高く、より高度なWebサイトやシステムを運用したい方に適した選択肢ですが、どちらも「ある程度サーバーに詳しい方向け」であることは理解しておく必要があります。

初心者に最適な共有サーバー

中小企業やこれからビジネスを始めたい方、ブログサイトを運営したい方にとっては、「共有サーバー」が最もおすすめです。理由は、コストが安く、操作もシンプルで、管理の手間が少ないからです。

共有サーバーとは、1つのサーバーを複数の利用者で一緒に使う仕組みです。

「賃貸マンションのように、同じ建物をいろいろな人が使っている」というイメージに近いでしょう。

この仕組みのおかげで、レンタル料金がとても安く抑えられています。

月1,000円前後で始められるものが多く、初めてWebサイトを運営する方にも無理なく導入できます。

さらに、共有サーバーでは、サーバーの設定やメンテナンスをすべて運営会社が行ってくれます。

難しい知識は必要なく、用意された管理画面を使って簡単に操作ができるのが大きな魅力です。

例えば、「ファイルのアップロード」「メールアドレスの作成」「ホームページ作成ツールの利用」なども、ほとんどが画面上のボタン操作で完了します。

もちろん、デメリットもゼロではありません。

他の利用者と同じサーバーを使っているため、場合によってはアクセス速度が少し遅くなることがあります。しかし、通常のWebサイト運営であれば、大きな問題になることは少ないでしょう。

このように、共有サーバーは「費用・手軽さ・安心感」のバランスが非常に優れているため、多くの方にとって最適なスタート環境といえます。

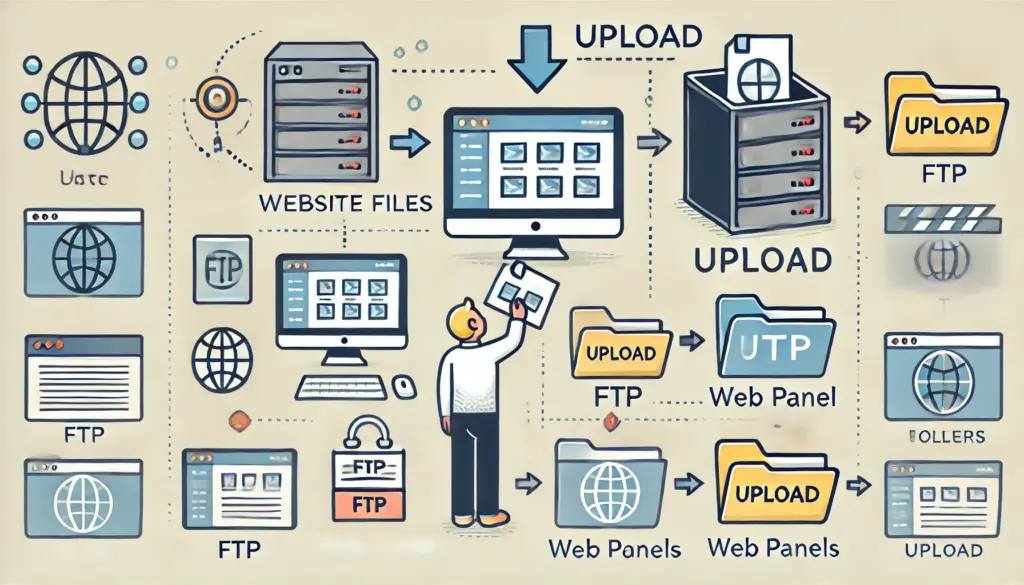

WebサーバーにWebサイトのデータをアップロードするには?

webサイト サーバーにアップロードする方法

Webサイトをインターネット上に公開するためには、作成したデータをサーバーにアップロードする必要があります。アップロードとは、簡単に言うと「自分のパソコンにあるホームページのファイルを、サーバーに移す作業」のことです。

前述の通り、サーバーにデータがなければ他の人がWebサイトを見ることができないため、パソコンの中だけに保存されていても、誰もそこにアクセスすることはできません。

そのWebサイトをインターネットに公開するためには、専用の方法でサーバーへ転送しなければなりませんが、一般的な方法としては以下の2つがあります。

1つ目は「FTPソフト」を使う方法です。

これはファイル転送専用のソフトで、パソコンとサーバーをつなぎ、簡単にファイルを移動できます。

2つ目は、レンタルサーバーの「管理画面からアップロードする方法」です。

初心者でも使いやすいように、画面上の操作でアップロードできる機能(ファイルマネージャなど)が用意されていることが多いです。

ただし、アップロードするファイルやフォルダの構成を間違えると、ページが正しく表示されないことがあるので注意が必要です。最初は少し難しく感じるかもしれませんが、一度覚えてしまえばシンプルな作業です。

このように、アップロードはWebサイト公開の最終ステップとなる重要な作業です。

しっかり手順を確認して、確実に進めましょう。

無料サーバーの注意点

無料サーバーと有料サーバーの違い

レンタルサーバーによっては無料で使えるサービスもありますが、無料サーバーと有料サーバーは「使える機能」「信頼性」「サポート体制」の面で大きな違いがあります。

特にビジネスや会社のWebサイトを運営するなら、有料サーバーを選ぶべきです。

まず、無料サーバーの魅力はその名の通り「お金がかからない」ことです。

登録するだけで、すぐにホームページを公開できるサービスも多く、手軽に始めたい方には便利な選択肢です。

一方で、有料サーバーは月額1,000円前後から利用でき、多少の費用はかかりますが、その分サービス内容が充実しています。セキュリティ対策がしっかりしていたり、ページの表示速度が速かったり、バックアップ機能がついているなど、安心して使える環境が整っています。

また、無料サーバーでは広告が自動的に表示されてしまうことがあります。

一方、有料サーバーなら広告が入ることはなく、デザインや内容も自由に作り込めます。

また、トラブルが起きたときのサポート体制にも差があります。

無料サービスではサポートがない、もしくはメール対応のみというケースが多いですが、有料サーバーでは電話やチャットでスピーディに対応してくれることがほとんどです。

このように考えると、少し費用がかかっても、安心・安定した運営を目指すなら有料サーバーのほうが適しています。

無料サーバーにありがちなデメリット

無料サーバーは気軽に使える一方で、さまざまなデメリットがあることも事実です。

結論として、個人の趣味程度なら問題ありませんが、企業や団体のホームページには向いていません。

まず、もっともよくあるのが「広告の表示」です。

無料サーバーの多くは、運営側が広告を掲載することで収益を得ています。

そのため、あなたのホームページとは関係のない広告が自動で表示されることがあります。

例えば、競合他社の広告が表示されてしまうと、自社のイメージダウンにつながることもあります。

また、広告が多すぎると見た目もごちゃごちゃして、ユーザーの印象が悪くなりがちです。

次に、「機能の制限」も見逃せません。

無料サーバーは使える容量が少なかったり、データの転送速度が遅かったりすることがあります。

その結果、ページの表示が遅くなり、訪問者がすぐに離れてしまう可能性もあります。

さらに、「サポートがほとんどない」「突然サービスが終了するリスクがある」といった点も大きな不安材料です。

何かトラブルが起きても、自分で調べて対応しなければならない場合が多く、初心者にはかなり負担が大きいです。

このように、無料サーバーには見えにくい欠点が多くあります。

最初は魅力的に感じても、運用を続けていくうちに不便さが目立ってくるケースが少なくありません。

本格的にホームページを作るなら、有料サーバーを選んだ方が安心です。

無料サーバーは企業利用に不向きな理由

結論から言えば、無料サーバーは企業のホームページには適していません。

一見コストを抑えられるように思えますが、実際には信頼性や機能面で多くの問題があるからです。

まず、最大の理由は「制限が多い」ことです。

無料サーバーでは、使える容量や機能が限られているケースが多く、企業ホームページに必要な情報やページを十分に掲載できないことがあります。

例えば、画像を多く使ったページや複数のサービス案内ページを作ろうとすると、容量不足になってしまう可能性があります。

さらに、表示速度が遅かったり、アクセスが集中したときにサイトが見られなくなることも珍しくありません。

また、セキュリティ対策が不十分なことも大きな問題です。特にSSL(暗号通信)に対応していないと情報漏えいや改ざんといったリスクにさらされやすく、顧客情報を取り扱うような場合は企業の信用にも関わる重要な問題です。

そしてもう一つ、無料サーバーでは「サポート体制」が非常に弱い場合が多いです。トラブルが起きても、すぐに相談できる窓口がなかったり、対応に時間がかかったりします。

このように、企業ホームページとして必要な「安定性・安全性・信頼性」を考えたとき、無料サーバーは不向きだと言えます。コストよりも、しっかりとした運用環境を選ぶことが、結果的に企業の価値を高めることにつながります。

広告表示と信頼性の関係性

Webサイトに広告が表示されていると、特にブランディングが重要な業種においては信頼性が低く見られることがあります。無料サーバーでは、利用者の意思とは関係なく広告が自動で挿入されることが多いため注意が必要です。

なぜ広告表示が問題なのかというと、訪問者はそのホームページが「無料のサービスを使っている」とすぐに気づくからです。「この会社はホームページにお金をかけられないのかな」と思われてしまうと、企業のイメージにマイナスになります。

例えば、名刺やパンフレットに書かれたURLを見てアクセスした先に、まったく関係のない広告が表示されていたらどうでしょうか。「本当に信頼できる会社なのかな?」と疑問を持つ方もいるかもしれません。

さらに問題なのは、広告の内容を自分で選べない点です。場合によっては、まったく関係のない商品や、時には競合他社の広告が表示される可能性もあります。これではせっかくのホームページが、かえって他社の宣伝になってしまうことすらあります。

このような理由から、企業ホームページに広告が表示されることは、信用を落とすリスクを伴います。

見た目の印象も悪くなり、訪問者の離脱にもつながりかねません。

中には広告を表示しない無料サーバーのサービスもありますが、3ヶ月ごとに更新しないとデータが削除されたり凍結されたりするリスクがありますので、やはり信頼性をしっかり保ちつつ安定してWebサイトを運営していきたい企業こそ、広告の出ない有料サーバーを選ぶべきだといえるでしょう。

記事のまとめ

今回の記事を箇条書きでまとめます。

- サーバーはWebサイトの情報を保管するデータの保管庫である

- Webサイトをインターネット上に公開するにはサーバーが必要である

- サーバーは常にインターネットに接続された状態で運用される

- ドメインはWebサイトの住所のような役割を持つ

- DNSサーバーはドメイン名からサーバーの場所を案内する役割を持つ

- ユーザーがURLを入力するとDNSを通じてサーバーにアクセスが届く

- サーバーがユーザーのリクエストに応じてWebページのデータを返す

- サーバーの性能が表示速度や安定性に大きく影響する

- 自作サーバーは自由度が高いが電力・知識・管理負担が大きい

- セキュリティと日常の運用管理はサーバー運用の重要な課題である

- レンタルサーバーを使えば管理や保守は業者が対応してくれる

- 実績があるレンタルサーバーはトラブル時の対応も安心できる

- サーバーの種類には共有・専用・VPS・クラウドがある

- Webサイト公開にはデータをサーバーにアップロードする作業が必要である

- 無料サーバーは広告表示や機能制限があるため企業利用には不向きである

Attachmentではサーバー、ドメイン契約代行も承っております!

Attachmentでは、基本的にはお客様ご自身でサーバー、ドメインをご準備いただいておりますが、どうしても難しい場合や、面倒だから任せたい!という場合は「サーバー」と「ドメイン」の取得、契約も代行いたします。

Attachmentでは、基本的にエックスサーバーの共用サーバープランで契約させていただいております。

業界最大手で、実績や信頼性、安定性に優れたレンタルサーバーですし、標準でSSL化いたしますのでデータ改竄や情報漏洩などのリスクも低く安心してご利用いただけます。(暗号通信となりますのでhttps://から始まるURLとなります)

もちろん、お客様のサービスの規模や求める機能によってはもっと高機能なサーバーや大容量、高速プランなどの選択肢も考慮致しますので、まずはご相談ください!

最後までご覧いただきありがとうございました。